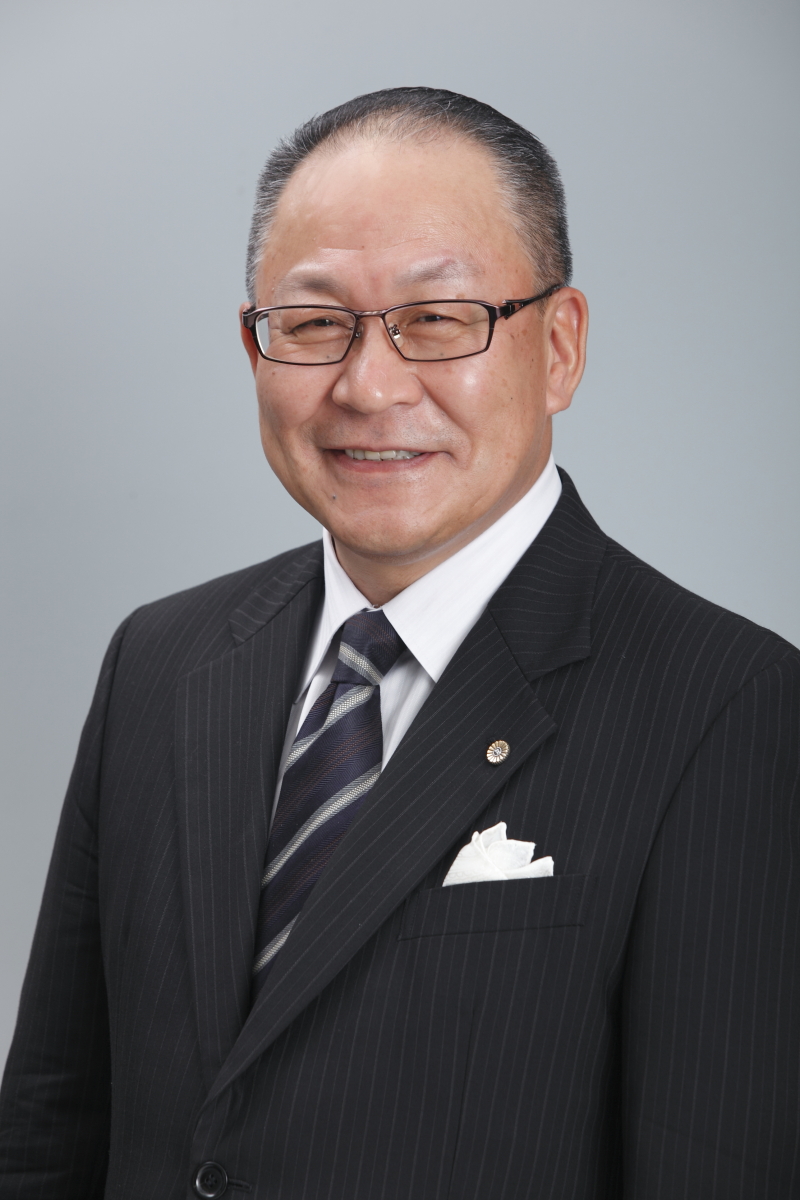

会長からのご挨拶

このたびは、東京都社会保険労務士会のHPをご覧いただきありがとうございます。

さて、世の中に目を向けますと、ロシア侵攻によるウクライナ危機等を背景とした物価高が世界経済に大きな影響を及ぼす中、政府は成長と分配の好循環による新しい資本主義を掲げ、とりわけ人への投資については重要な成長戦略として位置づけ、推し進めているところです。

人への投資については、昨今、人的資本経営が世間の注目を集め、また、ESG経営、パーパス経営など次々と新しい言葉が誕生しています。他方、デジタルの分野においては、生成AIが世間の耳目を集めており、とりわけ昨年11月にオープンAI社が一般公開したチャットGPTについては、公開わずか2か月で利用者数が1億人を超えたとの報道がなされました。

生成AIの活用が仕事の変革を通じたビジネスの成長や個人の利便性向上に大きく寄与することも期待される一方で、生成AIをめぐっては、個人情報の漏洩、人権への配慮、偽情報の拡散、透明性の確保などの課題も指摘されています。詰まるところ、生成AIが広がり人々の生活が便利になる一方で、そのリスクも併せて想定し、行動しなければならないわけです。

とりわけ、マニュアルで対応できないのが、人材マネジメントです。企業にはそれぞれ個性があり、働く人には心があるからです。生成AIの活用が広がっても、社労士自身が企業経営の目的達成のため、単に法令のみならず非財務の視点から、企業と従業員の両方を支援しながら、持続可能な社会づくりをサポートしていくことこそが、社労士の使命であり、労務管理分野の専門コンサルタントである社労士だからこそできることなのです。

結びになりますが、それぞれの企業の実情に応じた的確なアドバイスができるのは、事例を積み重ね、実務に精通している社労士しかいないと思っています。そして、事例を積み重ね、実務に精通している社労士だからこそ「働き方改革」を超えた「働きがい改革」を実現することができるわけです。

2023年6月吉日

東京都社会保険労務士会